喵宅苑 MewoGarden × 技术宅社区II | Z站 Z Station 棒棒哒纯文字二次元技术社区

正文

回复

15日天宇将上演水星“东大距” 15日天宇将上演水星“东大距”:如果空气透明度足够高,公众有望在当天日落后的西方低空寻觅到水星的靓影。 水星,我国古代称为“辰星”。由于距离太阳太近,水星经常被湮没在太阳的光辉中,每年只有数次短暂的可观测机会,从而成为太阳系八颗行星中最难观测到的一颗。只有等到水星和太阳的角距达最大,即大距时,公众才最有希望目睹水星。 水星在太阳东边称“东大距”、在太阳西边称“西大距”。东大距时,可以在黄昏时分的西方地平线上方找到水星;西大距时,水星则在黎明时的东方低空出现。 天文教育专家、天津市天文学会理事赵之珩说,15日发生的这次东大距是2015年水星的第一次大距表演。水星亮度约为-0.5等。“如果赶上好天气,有兴趣的公众可以在傍晚找个西方地平线附近较开阔的地点,尝试用望远镜或肉眼找到水星。” 赵之珩说,看水星的机会不只局限于大距当天。“大距前后十天内,观测条件都不错。尤其是13日-17日连续5个傍晚更是绝佳观测时机。”需要注意的是,水星受暮色影响,且出现时间短暂,有兴趣的公众在观测时一定要有耐心。

15日天宇将上演水星“东大距” 15日天宇将上演水星“东大距”:如果空气透明度足够高,公众有望在当天日落后的西方低空寻觅到水星的靓影。 水星,我国古代称为“辰星”。由于距离太阳太近,水星经常被湮没在太阳的光辉中,每年只有数次短暂的可观测机会,从而成为太阳系八颗行星中最难观测到的一颗。只有等到水星和太阳的角距达最大,即大距时,公众才最有希望目睹水星。 水星在太阳东边称“东大距”、在太阳西边称“西大距”。东大距时,可以在黄昏时分的西方地平线上方找到水星;西大距时,水星则在黎明时的东方低空出现。 天文教育专家、天津市天文学会理事赵之珩说,15日发生的这次东大距是2015年水星的第一次大距表演。水星亮度约为-0.5等。“如果赶上好天气,有兴趣的公众可以在傍晚找个西方地平线附近较开阔的地点,尝试用望远镜或肉眼找到水星。” 赵之珩说,看水星的机会不只局限于大距当天。“大距前后十天内,观测条件都不错。尤其是13日-17日连续5个傍晚更是绝佳观测时机。”需要注意的是,水星受暮色影响,且出现时间短暂,有兴趣的公众在观测时一定要有耐心。  就是这样了!不过我这里最近都下雨不知道有没有机会呢【【。 不过有兴趣的同学可以进行观测并拍摄,欢迎大家来这里分享吃糖哟!

就是这样了!不过我这里最近都下雨不知道有没有机会呢【【。 不过有兴趣的同学可以进行观测并拍摄,欢迎大家来这里分享吃糖哟! SpaceX成功发射“猎鹰9号”火箭,第一阶段回收失败 (神秘的地球报道)据凤凰科技(编译/严炎刘星):上周六早晨美国太空探索技术公司SpaceX公司发射猎鹰9号火箭至国际空间站,目的是为国际空间站运送补给和设备,但最终运载火箭无法完整回收。宇宙飞船的龙飞船(Dragon capsule)已经进入前往国际空间站的轨道,预计将于周一与国际空间站完美对接。这是太空探索科技公司第14次连续完美无瑕疵的发射猎鹰9号火箭。 然而,这次SpaceX公司尝试了一些新东西:它试图控制推进器的返回并让它在海洋驳船上软着陆,这是朝公司的新目标,也即实现火箭可再利用以及降低发射成本迈出的一步。然而,这一艰难的演习并未取得完全的成功。 SpaceX公司的创始人埃隆·马斯克(Elon Musk)在推特上发布推文声称硬着陆导致火箭破成碎片。他随后发推文表示火箭用于控制下降和着陆设备的液压机液体已经耗尽。 “火箭到达了宇航中心,但最终硬着陆,” 在发射后18分钟马斯克发推文这样说道。“这次情况差不多,基本接近目标,预示着未来的好兆头。”即便如此,当日SpaceX公司的主要任务,也即将装载的货船运至国际空间站的首要目标顺利完成。 1月10日周六早晨4点47分猎鹰9号火箭在卡纳维尔角空军基地顺利发射升空。龙飞船搭载了一个新型全球气象监测设备,以及为生活在地球上空260英里的国际空间站上的6名国际宇航员提供的超过两吨重的补给和设备。 1000磅重、名为云-气溶胶输送系统的设备,后者是宇航员将放在国际空间站外部的一个激光遥感设备。它将测量和定义云、薄雾、尘埃、空气污染物和烟雾的全世界分布。这将帮助科学家确定云和大气气溶胶是如何影响天气、气候、飞机安全和人类健康的。预计龙飞船将于周一早晨6点12分到达国际空间站。 这是SpaceX公司与美国宇航局签订的12项货物运载任务的第五次再补给任务。在周六早晨发射后不到3分钟,第一级火箭开始下降,而龙飞船和火箭的第二级仍在以声速的10倍继续前进。在那时,SpaceX公司重新点燃了第一级的引擎以引导可控的下降,并将其引导至海洋里的一艘自动化无人驾驶驳船。这一级火箭还有张开的可伸缩支架,以及新增加的栅格翼以帮助实现稳定性。当最终级引擎燃烧,公司原本希望这一级火箭能够软着陆,但它重重的击中了驳船,很明显没有实现预计目标。 马斯克发推文表示驳船本身并无大碍,尽管船上有些支持设备受损。在着陆方圆数英里并没有人类观察者,着陆视频也并不清晰。“我们并未获得很好的着陆/撞击视频,我们会结合遥感勘测数据和实际的碎片。。。” “从高超声速到亚音速阶段,栅格翼都正常工作,但在着陆前期,液压机液体耗尽,” 马斯克发推文这样写道。“接下来的飞行备有额外50%的液压机液体,因此应该有足够的余地进行下个月的着陆尝试。” 这次操作只是一次测试。SpaceX之前警告称只有50%的概率获得成功。但这是公司实现火箭可回收再利用的长期计划里至关重要的一步,公司的最终目标是减少未来发射的成本。 这是继去年9月SpaceX发送龙飞船至国际空间站后的第一次商业再补给任务。另一家商业再补给公司美国轨道科学公司(Orbital Sciences)十月的任务以灾难性后果告终,其运载火箭在弗吉尼亚州发射台离地升空后发生爆炸。

SpaceX成功发射“猎鹰9号”火箭,第一阶段回收失败 (神秘的地球报道)据凤凰科技(编译/严炎刘星):上周六早晨美国太空探索技术公司SpaceX公司发射猎鹰9号火箭至国际空间站,目的是为国际空间站运送补给和设备,但最终运载火箭无法完整回收。宇宙飞船的龙飞船(Dragon capsule)已经进入前往国际空间站的轨道,预计将于周一与国际空间站完美对接。这是太空探索科技公司第14次连续完美无瑕疵的发射猎鹰9号火箭。 然而,这次SpaceX公司尝试了一些新东西:它试图控制推进器的返回并让它在海洋驳船上软着陆,这是朝公司的新目标,也即实现火箭可再利用以及降低发射成本迈出的一步。然而,这一艰难的演习并未取得完全的成功。 SpaceX公司的创始人埃隆·马斯克(Elon Musk)在推特上发布推文声称硬着陆导致火箭破成碎片。他随后发推文表示火箭用于控制下降和着陆设备的液压机液体已经耗尽。 “火箭到达了宇航中心,但最终硬着陆,” 在发射后18分钟马斯克发推文这样说道。“这次情况差不多,基本接近目标,预示着未来的好兆头。”即便如此,当日SpaceX公司的主要任务,也即将装载的货船运至国际空间站的首要目标顺利完成。 1月10日周六早晨4点47分猎鹰9号火箭在卡纳维尔角空军基地顺利发射升空。龙飞船搭载了一个新型全球气象监测设备,以及为生活在地球上空260英里的国际空间站上的6名国际宇航员提供的超过两吨重的补给和设备。 1000磅重、名为云-气溶胶输送系统的设备,后者是宇航员将放在国际空间站外部的一个激光遥感设备。它将测量和定义云、薄雾、尘埃、空气污染物和烟雾的全世界分布。这将帮助科学家确定云和大气气溶胶是如何影响天气、气候、飞机安全和人类健康的。预计龙飞船将于周一早晨6点12分到达国际空间站。 这是SpaceX公司与美国宇航局签订的12项货物运载任务的第五次再补给任务。在周六早晨发射后不到3分钟,第一级火箭开始下降,而龙飞船和火箭的第二级仍在以声速的10倍继续前进。在那时,SpaceX公司重新点燃了第一级的引擎以引导可控的下降,并将其引导至海洋里的一艘自动化无人驾驶驳船。这一级火箭还有张开的可伸缩支架,以及新增加的栅格翼以帮助实现稳定性。当最终级引擎燃烧,公司原本希望这一级火箭能够软着陆,但它重重的击中了驳船,很明显没有实现预计目标。 马斯克发推文表示驳船本身并无大碍,尽管船上有些支持设备受损。在着陆方圆数英里并没有人类观察者,着陆视频也并不清晰。“我们并未获得很好的着陆/撞击视频,我们会结合遥感勘测数据和实际的碎片。。。” “从高超声速到亚音速阶段,栅格翼都正常工作,但在着陆前期,液压机液体耗尽,” 马斯克发推文这样写道。“接下来的飞行备有额外50%的液压机液体,因此应该有足够的余地进行下个月的着陆尝试。” 这次操作只是一次测试。SpaceX之前警告称只有50%的概率获得成功。但这是公司实现火箭可回收再利用的长期计划里至关重要的一步,公司的最终目标是减少未来发射的成本。 这是继去年9月SpaceX发送龙飞船至国际空间站后的第一次商业再补给任务。另一家商业再补给公司美国轨道科学公司(Orbital Sciences)十月的任务以灾难性后果告终,其运载火箭在弗吉尼亚州发射台离地升空后发生爆炸。

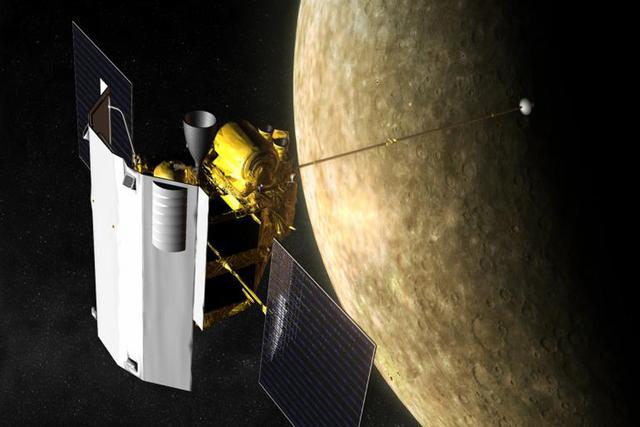

【目前“信使”号的燃料已经快要用完,科学家预计在2015年3月将结束大部分的科学探索任务】

【目前“信使”号的燃料已经快要用完,科学家预计在2015年3月将结束大部分的科学探索任务】据国外媒体报道,美国宇航局的“信使”号探测器已经在深空中飞行了近10年之久,在围绕水星进行的大量探索飞行中消耗掉绝大部分的推进剂,目前“信使”号的燃料已经快要用完,科学家预计在2015年3月将结束大部分的科学探索任务。为了延长“信使”号的任务期,最大的障碍是燃料问题,工程师团队想出了一个绝佳的办法来延长任务期,通过对燃料气体的加压延长使用时间,这样就能够满足一定时间的探索任务延长,收集到更多关于靠近太阳轨道的数据。

通常情况下,“信使”号使用的液体推进剂在完全消耗后将无法进行航天器的轨迹调整,“信使”号系统工程师丹•奥肖内西来自于约翰•霍普金斯大学应用物理实验室,他认为如果气态氮被用于加压推进,那么能够进行小范围的调整,飞船的轨迹也能够改变,但这种调节的效率不高,效果不如液体推进剂。美国宇航局的任务团队正在寻找创造性的方式去保持“信使”号的轨道,虽然推进剂是消耗性的物质,但航天器的仪器通常能够维持到推进剂全部消耗之后。

美国宇航局的科学家正在控制“信使”号探测器对水星进行研究,在今年夏天,团队提出了低空观测水星的计划,这样能够获得最高分辨率的水星表面图像。比如科学家能够寻找到火山熔岩流过的地方,小规模构造特征等,还有一些撞击坑的周围峭壁、阴影区也是值得探索的地方。

“信使”号的轨道高度大约为100公里左右,美国宇航局预计2015年1月21日进行下一次轨道修正机动,探测器上携带的中子光谱仪可对水星北部高维度地区的撞击坑进行拍摄,形成高分辨率的轨道图像,寻找这颗行星上的冰水物质。

据国外媒体报道,一个国际天文学家小组利用地球上最强大的望远镜发现,宇宙大爆炸后瞬间发生的情形和理论预言的一致,消除了二十多年来天体物理学家的困惑。

在物理学和天文学中最重要的困难是,实际在天文观测中得到的锂-6的含量比理论值大2%,而锂-7的含量比理论值小3%~5%。这个严重的困难导致了一些奇怪的物理解释和毫无收获的观测研究。

剑桥大学的天文学家Karin Lind领导的小组证明,这个持续了数十年的问题是由于观测数据的质量不高,并且在分析锂同位素方面过于简化的原因。他们利用凯克天文台10米口径的望远镜对古老恒星的观测表明,宇宙大爆炸核合成理论(nucleosynthesis)所预言的锂-6、锂-7的含量与实际观测并没有冲突之处,维护了现有的宇宙大爆炸理论。

在上世纪20年代,天文学家埃德温·哈勃(Edwin Hubble)发现了宇宙膨胀。现代宇宙观测表明,宇宙始于138亿年前的一场“大爆炸”。证实宇宙大爆炸的重要基石是,宇宙中充满了微波辐射和轻元素(light elements)的含量与大爆炸核合成理论的一致性。

在古老的恒星中精确测量锂-6和锂-7的含量是一个非常大的挑战,尤其是锂-6的含量,因为它的丰度非常低,信号特征非常弱,只有利用像凯克天文台这样的大型望远镜才能获得想要的观测数据。

高质量的天文观测和精细的理论模型相互印证,最终解决了困扰在粒子物理学和天文学中的困难。

我什么都不说了 关于这事的争论都好多年了 是否存在请自行判断

我什么都不说了 关于这事的争论都好多年了 是否存在请自行判断

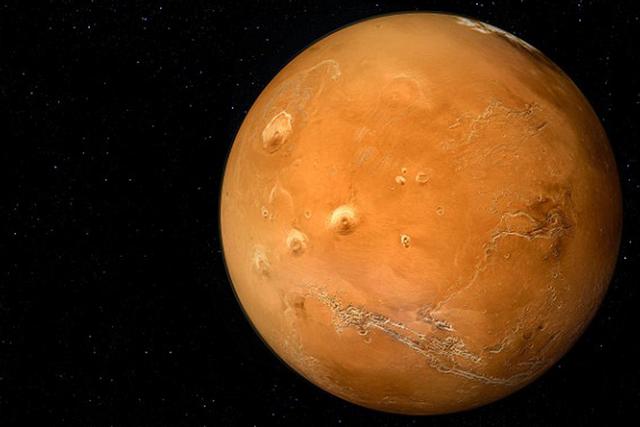

【统使用火箭前往火星的飞船需要进入霍夫曼转移轨道,而新方法的特点在于不需要使用复杂的地火轨道】

【统使用火箭前往火星的飞船需要进入霍夫曼转移轨道,而新方法的特点在于不需要使用复杂的地火轨道】据国外媒体报道,前往火星的计划目前只有美国宇航局有能力进行,该机构也正在积极推进载人登陆火星的任务,飞往火星具有较大的难度,主要涉及到如何选择轨道,因为这关系到火星任务需要携带多少补给货物。如果宇航员需要花500天完成火星任务,就需要带上足够的粮食和燃料,那么是否有更简便的方法达到相同的目的呢?目前米兰理工大学的科学家弗朗西斯科与美国宇航局的专家爱德华通过数学计算发现一条前往火星的捷径,先将探测器部署在类火星轨道上,再通过火星的引力将其减速并成为火星的卫星。

该理论在1990年时用于日本的月球探测器,但如果用于载人探索火星,那么在时间上就会增加数月,这就使得原本500天左右的任务期会被延长百来天,而我们获得的则是更加简单的轨道设计以及更加便宜的探索火星途径。从某种意义上看,科学家试图让火星飞船利用火星的引力拉回,逐渐“漂移”到火星轨道上,而不是使用自身携带的助推器让火星减速。美国宇航局行星科学部的科学家詹姆斯•格林认为这是一个非常有想象力的轨道设计,使人非常感兴趣。

弹道式的捕获能够让我们开启更多的火星任务,向火星派遣许多探测器,甚至在载人登陆火星时也能够用到。传统使用火箭前往火星的飞船需要进入霍夫曼转移轨道,而新方法的特点在于不需要使用复杂的地火轨道,也不需要进行发动机点火减速,这就大大简化了前往火星的复杂性。但是火星飞船的发射和巡航的成本仍然保持不变。本项研究论文发表在《天体力学和动力天文学》上。

1990年,日本月球探测器就使用了低能量转移轨道的设计,科学家设计出一种弹道捕获轨迹,让缺乏燃料的探测器进入月球轨道,这是该理论第一次被用于实践检验。本次科学家提出的探索火星也可以使用类似的轨道设计,这为今后探索火星提供了一种可能。 哦哦有捷径了吗!期待实践! 顺祝各位圣诞快乐XD

哦哦有捷径了吗!期待实践! 顺祝各位圣诞快乐XD